А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

Владимир Маяковский

Киевская Лавра… Помимо музеев, на ее обширной территории соседствовали факультет киноискусства театрального института, множество мелких госконтор, служебный автопарк партократов и многое другое.

В бывших монастырских кельях располагалось общежитие художественно-промышленного техникума (ранее училище прикладных искусств). Сдвинув в сторону вахтера Эсфирь Соломоновну, блистающую юбилейной медалью «К 25-летию Победы» и верещащую, что она военный человек и враг не пройдет, можно было попасть в гостеприимный студенческий приют. Здесь находили ночлег подпольные непризнанные художники-пилигримы Москвы, Ленинграда и других культурных центров СССР.

Кельи с метровыми стенами, похожие на пыточные камеры инквизиции, были сырыми и плохо освещались. Шикарным атрибутом интерьера считался натуральный человеческий череп, используемый в виде подставки для свечного огарка, а обладатель огромного дымящегося бобинного магнитофона «Днепр», сквозь шипение которого угадывался «Smoke on the water», был властителем умов, а его склеп становился клубным центром.

Напротив окошек-бойниц во дворе Лавры располагался продуктовый ларек, торговавший на святой земле дешевым портвейном, килькой в томате и пересушенной «Примой».

Соседство дико раздражало неимущих студентов, живущих рядом. Не реже раза в месяц ларек подламывался, и сутки общага широко гуляла. Богемных налетчиков-непрофессионалов находили буквально на следующий день, так как на месте злодеяния обязательно оказывался вещдок в виде утерянного студенческого билета, паспорта или заношенного берета.

Начальные студенческие навыки будущих творцов рекламы позволяли на зоне оттачивать мастерство в написании постеров «На свободу с чистой совестью» и оформлении ленинских уголков. Все это доказывало способность творческих слушателей художественной «бурсы» на поступок, казалось бы, идиотский, но позволяющий собратьям по искусству на время оттянуться.

Студенты художественного института в большинстве своем были иными. Поголовно считавшие себя возвышенными гениями и проповедниками чистого искусства, живописцы, зодчие и ваятели порой напрочь забывали о чистоте телесной. Минимальная опрятность считалась неприличной. Засаленные жидкие бороденки «под дьячка» у парней; перетянутые лентой-просолью (отголосок славянского языческого фэшэна) немытые космы, широченные хламиды домотканого трикотажа, камуфлирующие не ознакомленные с дезинфекцией подмышки, холщовые торбы-сумы и обязательные украшения из дешевой чеканки у женской половины.

Замызганный стиль прикида хиппи шестидесятых стал визитной карточкой неудавшихся творческих личностей на все последующие десятилетия.

Звучит парадоксально, но, зайдя по делам в нынешнюю Академию искусств и узрев слегка интерпретированных современностью все тех же типажей, хоть с чуть безумным, но одухотворенным выражением на физиономиях, получил прилив душевного облегчения. Академия, с ее темноватыми коридорами, отсутствием пафосного ремонта и человекоподобными лицами педагогов и студентов, показалась заповедной зоной в скопище самозваных киевских университетов.

Лучшие дипломные работы, по традиции развешанные на стенах, прошли эволюцию от соцреалистической тематики до библейских сюжетов.

Все это являло разительный контраст с холлом заведения с университетским статусом и якобы творческой направленностью, где под гигантскими растяжками с портретами основателя, на диванах и стульях в развязных позах полулежали пропирсингованные особи. Парубки, с пэтэушными мелкокалиберными головками, похожими на верхушки огурцов-жовтяков, и крашенные перекисью или сажей девчата рвали упаковки чипсов и дудлили из пластиковых бутылей, мусоря и перекрикиваясь между собой на тяжеловесном суржике. Помещение, забитое будущими шоуменами и «танцующими трусами», напоминало уездный автовокзал, никоим образом не ассоциируясь с вратами в храм искусств.

Лучшим организатором новогодних вечеров 70-х по праву считался художественный институт. На «карнавал» стремились попасть все, причисляющие себя к городскому бомонду. В итоге отлично оформленный средствами того времени зал был забит публикой, далекой не только от искусства, но и элементарного меценатства. Разномастные торговые работники тащили на карнавал маненкенщиц-вешалок, на худой конец, супружниц. Последние были расфуфырены по моде «чекового» и утяжеляли атмосферу густыми миазмами «Фиджи» и «Шанели № 5».

Это сборище было предвестником сходок нынешних буржуа, кучкующихся на великосветских (по их убеждению) раутах. С крайним цинизмом все это действо демонстрируется по ТВ обобранному народу. Выгнутая вопросительным знаком, долговязая ведущая с умилением рассматривает одежные бирки, выпытывает гастрономические и автомобильные пристрастия. Не хватает утренней послефуршетной копрограммы.

Для музыкального фона новогодних вечеров частенько приглашалась полуподпольная группа с лжепатриотическим названием «Красные дьяволята». Техника исполнения оставляла желать лучшего, но задор и искренность максимально заводили собравшихся, и без того разогретых алкоголем в пустующих институтских мастерских и аудиториях. Отдельные музыканты из этой несомненно популярной команды выступают и сейчас, в переменных составах, развлекая посетителей ночных клубов и кабаков. К сожалению, а может быть, к счастью, сильно погрузневшие блюзмены отечественного разлива за все годы не создали ничего нового. И перепев заезженного «Хучи, хучи, мэна» остался вершиной их исполнительского мастерства.

Увы, но участившиеся гастроли западных пенсионеров-рокеров, техников-виртуозов, некогда владевших умами нескольких поколений, создавших действительно бессмертные шедевры жанра, вызывают лишь ностальгическую грусть. Где вы были, когда вашими именами и логотипами исписывались дворовые стены и кабинки лифтов? Стоило ли реинкарнироваться через десятилетия, чтобы пародировать самих себя?

Пожалуй, стоило. Хотя бы для альтернативы бандершам-примадоннам, речитатативно блеющим педерастам и экстазирующим полуголым фанерщицам. На мой взгляд, парабола музыкальных стилей ХХ века, дополняющих и развивающих друг друга, дошла до наивысшей точки в семидесятых годах, после чего, поползла вниз, упершись в анемичность современности.

Форточкой в паршиво вентилируемом музыкальном пространстве Киева была «Балочка» – ежевоскресный сейшен меломанов-спикулей в Ботаническом саду им. Фомина.

Оттеснив филателистов и нумизматов в овраги, на узком земляном валу шел активный обмен и перепродажа виниловых дисков. Все это немыслимое богатство (цена диска колебалась от 60 до 80 рублей) выкупалось у гастролирующих во время летних каникул по европам студентов-африкосов, в простонародье «блэков», или «негативов». Или присылалось свалившей за бугор родней.

Периодически эта идиллия нарушалась рейдами дружинников и оперативников милиции, борющихся с идеологически вредными для советской молодежи музыкальными новациями Запада.

«Балочку» также регулярно навещала окружная шпана под предводительством тощего подростка-альбиноса Цыпленка. Происходил банальный грабеж средь бела дня. Посылочники – чада приличных еврейских семей – стали приводить на торги своих пап и дедушек, пластинки упаковывались в затертые, видавшие виды портфели и прятались за спины старшего поколения, сидевшего в отдалении на лавочках и имитировавшего кормление голубей.

Товар показывался только после длительных переговоров внушающим доверие клиентам. Прослушивание новых дисков было священнодействием. С трепетом, при помощи больших и указательных пальцев «Полидоры», «Атлантики», «Бронзы» и «Мотауны» водружались на отечественные проигрыватели. «Филипс» был мечтой с оглядкой. Диски протирались фланелькой, и начиналось погружение в гитарные пассажи Хендрикса, истеричный вокал Джоплин, знобящий блюз, девятибалльный штормовой хард или заводной фанк.

Ну какая из приглашенных могла устоять после такого адреналинового коктейля? Наличие магнитофона «Маяк», в лучшем случае «Юпитер», позволяло иметь трехрублевый доход за перезапись с диска-оригинала на пленку-бобину. Так, пусть небескорыстно, неслось искусство в массы.

Летним вечерком 2004-го мы кемарили у барной стойки клуба «44» – заведения, расположенного в глубоком подвале и претендующего на продвинутость и демократичность. На сцене корячилось трио, выдавливающее нечто из рокабилли. Ничто не предвещало особого веселья, как вдруг приятель пихнул меня в бок.

По лестнице спускался худощавый, одетый в пестрый свитерок и потертые джинсы патлатый блондин среднего возраста. Живая легенда и мегазвезда рока Роберт Плант. Мы знали, что он где-то в городе. Билеты на завтрашний стадионный концерт лежали в кармане, но встретить вокалиста лучшей хард-роковой команды здесь!

После распада в 79-ом году «Led Zeppelin» по-прежнему будоражит умы и дает энергетический заряд многим, а успешная сольная карьера Планта продолжается по сей день. И вот он, собственной персоной, приближается к стойке.

– Ты хоть понимаешь, кто к тебе забрел? – задали мы вопрос молодому бармену, ковыряющемуся в зубах.

– Кто его знает, второй день приходит пиво пить.

– Ну и ну…

Услышать такое в заведении, главной фишкой которого считались музыкальные марафоны разных стилей, было дико. Свиту певца составляли лишь администраторша и вялый охранник, маячивший в стороне. А где же белые лимузины, ковровые дорожки, взвод бодигардов? Где все прибамбасы гастролирующей попсы? Очевидно, «пугачевщина» и «киркоровщина» не проникли на берега туманного Альбиона.

Опрокинутый махом стакан придал решимости.

– Хай, Робби, не побрезгуй обществом многолетних фанов. Администраторша попыталась остановить братание.

– Молчи, тетка, мы ждали его очень долго.

Широко улыбаясь, Плант принял водочный дринк и дупелек «Хайнекена», поставил автографы на концертных билетах, после чего занял отдаленный столик.

В постепенно наполняющемся зале корифей со скромностью реально великого человека неузнанным пил свое пиво. Делом чести было взбежать на сцену, вырвать микрофон и подать пьяную команду:

– Всем встать, в зале Роберт Плант!

Начавшееся через несколько минут действо захватило всех. Вместе с выступающим трио певец-легенда исполнил несколько песен из их репертуара. Но самое главное – пригласил малоизвестную клубную групеху выступить на «разогрев», перед своим концертом на стадионе, и лично проследил за выплатой им гонорара.

В дальнейшем, кочуя по ночным заведениям Киева, трио неизменно представлялось «любимцами Планта».

Помимо официозной отечественной эстрады, среднестатистическому советскому обывателю перепадала музыка соцстран. Фирма «Мелодия» знакомила с польскими «Червоными гитарами», «Но то цо», болгаркой Лили Ивановой, сербкой Караклаич, а часто гастролирующий крашеный, с помятым лицом Джорджи Марьянович был почти своим.

Златкович:

Коля Золотаренко, деревенский самородок, тоже жаждал славы и почестей. Состряпав сербохорватское происхождение, он назвался Николой Златковичем, отпустил седоватые кудри до плеч и вислые гайдуцкие усы, после чего начал триумфальное шествие по областным клубам в роли заезжей югославской звезды, коверкая акцентом и беспорядочно вставляя десятка два заученных балканских словечек в свой небогатый лексикон. Правда, главный хит Марьяновича «Девойка млада» и несколько других выучил наизусть. Газета «Тюменские новости» за 1978 год с восторгом писала о крепнущих культурных связях между СССР и Югославией. Как же, тюменских нефтяников осчастливил сам Никола Златкович!

Его регулярные летние гастроли по кавказскому побережью воспринимаются сейчас, как эпизоды фильмов Кустурицы. Вспоминается переполненный зал дома культуры города Гагры. Златкович, получивший к тому времени звание заслуженного артиста Адыгейской ССР, плачущим баритоном выводил: «Едного серца так мало». Субтропическая жара, принятая доза продаваемой на набережной в разлив чачи и «Изабеллы» плюс слезливый вокал вызывали натуральные рыдания у кузбасских шахтеров, приезжих профур, местных абхазских граждан и прочих отдыхающих.

Гостивший у гагринских друзей Валерий Барабан, приехав отдышаться морским воздухом от паров воруемого им на заправке бензина, принял на себя роль администратора и за кулисами организовал пункт по приему ящиков шампанского и клумбоподобных букетов от растроганных Николиных поклонников.

Барабан:

С годами Коля настолько заигрался в югославского гайдука, что во время объявленной тризны по почившему генсеку Брежневу чуть не задушил ветерана-отставника.

В питейных заведениях музыку, по случаю траура, запретили. И оргазмирующий голос модной тогда Донны Саммер за дверями бара «Бритва» привлек внимание поборника морали. В помещении, переполненном наглыми пьяными харями, царило веселье, несовместимое с народным горем.

– Подонки! Такой человек умер, а вы – гуляете?!

Ветеранский крик вырвал безмятежно дремлющего в тарелке с остатками «Столичного» салата Златковича из объятий Морфея. Наверное, ему снились никогда не виданные им горы Югославии, Адриатическое побережье, а может, местное партизанское движение Второй мировой. С диким воплем, но не забыв акцент:

– А ты, курва, плакал, когда Тито умер! – вцепился в горло правдоискателю.

Его с трудом оттащили. Потерявшего задор, побагровевшего ветерана выставили за дверь. Веселье продолжили, но Коле больше не наливали.

За соседним столиком ресторана «Русь» – главной тусовочной точки прошлых лет, в неизменном костюме-тройке, солидно восседал Серега Сокол. «Залив сливу», он любил вскарабкаться на ресторанную эстраду, где, «заслав в оркестр», прорывался к микрофону и по-аматорски, но с надрывом, начинал исполнять челентановский репертуар. Его новая спутница, как обычно, была лет на пятнадцать старше. Что делать, Серегу всегда бескорыстно тянуло к пожилым теткам, и на подначки о некрофилии он уже не реагировал.

Сокол:

Счастливую пару засек прилично «датый» Златкович и вывернутой походкой подошел поприветствовать почти коллегу по вокалу. Кавалергардски щелкнул каблуками и, оттопырив локоть, выпил предложенный бокал шампанского. И тут же облевал с головы до ног даму, уже начавшую строить глазки красавцу-югославу.

Слегка смутился, качнулся, повторно щелкнул каблуками и попытался почистить жертву, ресторанной салфеткой втирая исторгнутое в панбархат карденовского покроя. Так в ресторанном быту появился термин «струя Златковича».

Среди художников и причисляющих себя к таковым выделялось несколько типов.

Серега Добров, мужчина крайне неопределенного возраста, облагороженный вандейковской бородкой, в неизменном берете, десятилетиями очаровывал гуляющий по центру женский пол от 16 до 50. Конечно, предпочитая нижний возрастной предел.

Сложив указательный палец и мизинец в «козу», он крутил ею перед носом объекта, как бы определяя перспективу, и медоточивым голоском убеждал попозировать:

– Богиня, Венера! О Боже! Походка, взгляд! Вы просто обязаны стать моей музой. Отказа не приемлю!

Вцепившись клещом, источая фимиам, тащил жертву на заклание. И многие, далеко не дуры, поддавались гипнозу одухотворенных голубых глазок.

Добров выныривал в самое неподходящее время и в самой неожиданной точке. Уважая его возраст, молодые перехватчики женских тел ограничивались цыканьем и легким физическим насилием над конкурентом, но Добров, давно имевший взрослых внуков, продолжал одержимо рысачить по центру, в поисках той самой, неповторимой.

Антиподом слащавого и приторного Доброва был абориген Крещатика и прилегающих улиц, с внешностью, почти идентичной французской кинозвезде 60-х годов Жану Маре.

О принадлежности к гей-движению образца галльской мужественности мы узнали гораздо позже, но Маре все равно остался для поколения наших мам неким эталоном мужского начала. Сразу успокоим: ориентация нашего героя была более чем натуральной.

При уличных знакомствах он тоже обозначался как свободный художник, хотя его творчество замыкалось на реставрации икон, антикварной мебели (тут он грешил чрезмерной позолотой) и выкладке примитивных мозаичных панно на автобусных станциях богатых молдавских колхозов.

В этой сложной личности прекрасно уживались занятия искусством, фарцовкой и пьяной поножовщиной. Своей фактурой он некогда покорил упоминаемого выше Режиссера (а уж тот знал толк в мужской красоте), был приглашен к нему в гости, где, недолго думая, банально ограбил великого человека.

Наутро киевского Жана Маре разбудила делегация из режиссеров, актеров, и главное, близко знакомых по прежним безобразиям известных актрис киностудии им. Довженко. Все хором увещевали не обижать ранимого художника (к тому же не написавшего заяву в милицию) и возвернуть вынесенные накануне иконы, картины и прочий скарб.

Режиссеру брутальный поступок чрезвычайно понравился, и по возвращении части имущества он предложил грабителю захаживать. Помимо тусующейся богемы, Режиссер принимал у себя тбилисцев, связанных с криминалом, и цеховиков-нелегалов.

Жана Маре им представляли как наиглавнейшего киевского бандита, что было, конечно, режиссерской гиперболой. Впрочем, однажды, разогретый аракой, к полному восторгу опального киногения, он вколотил бокал в глотку кавказского авторитета.

Будучи первостатейным гулякой, он основательно потрепал нервишки официальных спутниц жизни.

Первая из них, грузинка по национальности, со свойственной восточным женщинам мудростью, всегда умела заовалить острые углы семейного бытия. Обнаружив записную книжку, распухшую от телефонных номеров потенциальных разлучниц, она не стала закатывать свойственный славянским супружницам ревнивый войдот. Все номера ею были аккуратно переправлены. Нолики сделались восьмерками, единички четверками и т.д. Звонить после этого можно было только в рельс, зато дома был почти ажур.

С присущей творческим людям склонностью к абстрактному мышлению, наш Маре выдавал на-гора перлы, используемые потом в городском фольклоре.

Одно время за ним таскалась смазливо-долговязая, но неряшливая деваха. На подначку об ее грязноватых штанишках он с приятным кременчугским диалектом вывел непреложное:

– Джинсы на нэй гразнэнькие, сама чыстэнькая, а жопа у нэй рэдэчкой.

Так, с его подачи, любой женский таз усеченной формы стал именоваться редькой.

Интересным было его «соломоново» разрешение идиотического спора, затеянного выпившими коллегами:

– Кто больше – слон или мамонт? – приведшего ко взаимным оскорблениям.

Предвидя интересную, но неприятную развязку в виде хорошей драки, Маре принял роль третейского судьи.

– Слон – животное южное. И ему как бы все по х... Значит, мамонт больше.

На это возражений ни у кого не нашлось, и мир был восстановлен.

Жан Маре:

Киевляне постарше обязаны помнить предвестники современных биг-бордов в виде огромных холщовых полотен кинорекламы, развешанных возле консерватории, филармонии и на площади Толстого.

Все гигантские полотна исполнялись техникой «сухая кисть» пожилым художником Витей «Овсом» в мастерской при кинотеатре "Киев".

На заборе, окружавшем строительство станции метро на пл. Толстого, красовалась реклама нового фильма «Инспектор ГАИ». Щит висел низко, и над трехметровым портретом Никоненко, одетого в милицейскую форму, было совершено надругательство.

Злоумышленник затер петлички с гербом СССР на мундире и подрисовал жирные эсэсовские молнии. Высокие чины из МВД буквально бились в падучей, расследуя акт вандализма. Идиотизм властей тех лет не знал границ.

Сейчас трудно поверить, что напечатанные плакаты с рекламой какого-то кинофестиваля на фоне тогдашнего украинского флага (красно-голубого), наклеенные на планшеты и выставленные в витрине кинотеатра «Украина», через месяц выцвели и приобрели желто-голубой окрас. Немедленно была создана компетентная комиссия из экспертов КГБ и заинтересованных чиновников министерства культуры – на предмет обвинения директрисы в злом умысле и пропаганде украинского национализма.

Во время войны, в Румынии, «Овес», занятый агитационной оформиловкой при политуправлении фронта, настроил полковое радио на местную волну и запустил в эфир концерт эмигранта Лещенко (не путать с рупором комсомола и долгожителем российской эстрады Львом Лещенко). Эта иделогически вредная для победоносной армии вылазка стоила ему штрафбата и простреленной навылет челюсти.

В начале восьмидесятых это был бодрый, подтянутый мужчина (стариком назвать его не поворачивался язык), который никогда не отказывался принять сотку-другую. Будучи страстным болельщиком футбола и панически боясь супруги, он, дабы не быть уличенным после выпитого, часами сидел на пустующих трибунах центрального стадиона и выдыхал перегар.

Подвизавшийся возле него в качестве ученика начинающий художник Авак быстро заимел свою фишку популярности.

В кинотеатре «Кинопанорама» в одночасье появилась реклама, подражавшая манере Сальвадора Дали. Неискушенные обыватели, разинув варежки, рассматривали аваковы сюрреалистические изыски. Художник в кинотеатрах получал на круг рублей 80, и насколько сильна должна была быть жажда самовыражения, чтобы за подобный мизер изощряться в технике живописи.

В среде деятелей, обслуживающих городской кинопрокат, муссировалась история о том, что это молодое дарование (будучи комсоргом объединения) накатало подметное письмецо лично Леониду Ильичу Брежневу, в котором оно восхищалось его бессмертными произведениями «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». По его заверениям, они помогали самосовершенствоваться, расти и обретать гражданское самосознание.

В рекордный срок он получил из секретариата генсека все три книги с дарственными подписями от Самого и напутствие продолжать в том же духе. Понятно, что после этого ему была дана негласная лицензия на чуждую советскому образу жизни манеру исполнения кинорекламы.

Обозначив часть повествования как «богема» и хаотично перетасовывая персонажей, хоть как-то причастных к этой социальной прослойке, чуть не забыл упомянуть место, претендующее на роль киевского Монмартра.

Это, конечно, Андреевский спуск. Некогда одна из самых романтичных и загадочных улиц нашего города. Неповторимое очарование и аромат былого несколько раздавлены коммерческими рельсами современности.

Художников, исконных обитателей улицы, из творческих мастерских, арендуемых у прежней власти за копейки, попросили выйти вон. Народные «шинки» заменились ресторациями с заоблачными ценами, а парочка художественных салонов переродилась в полдюжины частных галерей. Все вроде покрашено, ухожено, а вот неповторимое настроение, обязательное при былых прогулках Андреевским, уже не возникает.

Дикий капитализм пришел на исторические склоны во второй половине восьмидесятых. Так называемые «утюги» – полуфарцовщики поздней формации – продавали на туристических маршрутах за валюту (благо времена наступили более лояльные) матрешки, значки, часы с советской символикой, заячьи ушанки с нацепленными кокардами («партизанские») и прочую дребедень. Своим ассортиментом и ценами они составляли конкуренцию государственным сувенирным киоскам при интуристовских гостиницах.

Доходы по тем временам были неплохими, и вскоре «утюгам» захотелось узаконенного статуса. Они переместились поближе к Андреевскому собору и возле лестницы, ведущей к историческому музею, «впаривали» иностранцам матрешки «Горби», серпасто-молоткастые футболки с надписью «Перестройка», фальшивые «федоскинские» и «палехские» шкатулки, отстегивая умеренную ежемесячную мзду выпестованному перестройкой рэкету.

Забугорный люд шел по Андреевскому косяком, интерес к постсоветскому китчу был велик, и бизнес требовал расширения. Районная администрация начала выдавать разрешения на торговые точки, и вскоре ярмарка поделок расползлась почти до Подола. Единой концепции в оформлении рундуков не было, и нет по сей день.

Вся сувенирная экспозиция расставлена на корявых столиках и беспорядочно развешана на фасадах исторических зданий. Здешний торговый народец весьма специфичен, отличается гнильцой и скаредностью и никогда не упускает возможности заделать подлянку соседу-конкуренту.

Честь и совесть Андреевского:

Начавшийся живописный бум к завалам сувенирного хлама добавил огромное количество залакированных полотен. Масштабные «марины» соседствуют с натюрмортными букетами, «ню» и различной эзотерикой. Все это пиршество колеров, штампуемое с прыткостью полиграфического станка, расставлено прямо на асфальте и перекрывает подходы к Андреевскому.

Сугубо коммерческие поделки полностью удовлетворяют эстетические запросы украинских нуворишей, приобретающих местные «шедевры» на взятки, подарки шефу и декорации обойденных дизайн-проектом простенков собственных домов и квартир. Человек с элементарным вкусом на этот уличный вернисаж не заглянет.

По-настоящему интересным местом Андреевский становится лишь два раза в году. В День Киева и на празднование Независимости сюда стекается весь оставшийся творческий генофонд Украины.

Гам и толкотня стоят несусветные. Приобретать достойные образцы народных ремесел или качественную живопись рекомендуется в конце празднования. Амбиции авторов к этому времени подутихают, и цены на «нетленные шедевры» вгоняются в разумные рамки.

Об антикварщиках и так называемых «коллекционерах» прошлых лет писать противно, но что поделаешь, истина требует освещения разных сторон бытия.

Местом их кубла был пятачок перед «Антикварным» на Красноармейской. На пятаке, с открытием магазина, караулили стариков и просто неискушенных, от нужды несущих, зачастую последнюю, фамильную реликвию на оценку. Ведь магазин государственный, и в нем обмануть не должны. Это была роковая ошибка. Оценщики работали в полной доле с барыгами, и владелец раритета был заранее обречен. Для ширмы на полке выставляли принятый на комиссию хлам, а все стоящее выкупалось за бесценок и тут же исчезало в недрах магазина.

На тогда еще живых одиноких старушек «из прошлой жизни» шла настоящая охота. Схем овладения чужими ценностями было множество. Запускался проходимец барского вида и с хорошими манерами. Жертве приносили кефир, плавленые сырки и печенье. С ними пили чаек и беседовали о былых временах. Вначале осторожно выманивали (максимум за 1/4 стоимости) ювелирные побрякушки, таким образом постепенно прикармливая и приручая.

Окончательно обаяв, привозили в подарок маленький холодильник, начиненный «Киевским тортом», и, оставив на старость рубликов двести (это в лучшем случае), вывозили из квартиры гарнитуры карельской березы, бронзовые канделябры и живопись.

Все крутящиеся возле антиквариата не брезговали подставлять собратьев. Ну, а стук кэгэбэшным и мвдэшным покровителям шел наперегонки. Хотя в наше время торговля древностями узаконена (редкий квартал центра обходится без специфической лавочки), метода добычи особо не изменилась.

На антикварном «Обществе» – воскресном скопище пауков различных калибров – для отлова лоховитых мух натягивается все та же паутина. Со сверхскоростным ростом благосостояния некоторых граждан (в процентном отношении не более двух к основной массе) резко повысился спрос на антиквариат.

Антиквар и жертвы:

Поскольку закрома уже пустоваты, музейной ценностью объявлены работы мастеров соцреализма разных школ. Раньше их пейзажи и натюрморты годами пылились на стенках художественных салонов, изредка покупались исключительно по безналичному расчету бюджетными организациями и украшали стены присутственных мест, больниц и гостиниц. Ну что ж, каждому овощу свое время, а заглядывать за черную ширму серьезных махинаций с произведениями искусства не рекомендуется.

Киевский Дом кино… Несколько кафе-буфетов, биллиардная и небольшой ресторан. В нем периодически лабал полуцыганский ансамбль с популярным в городе пианистом Юрой Абрикосовым, поющим исключительно на английском.

Любой кабак, где он развлекал гостей стилем соул, вмиг становился модным. К сожалению, проект его сольного творчества в девяностые успехом не увенчался.

Киевлян мало интересовали премьеры обласканных властью классиков киностудии им. А. Довженко, выдающих «на-гора» заказные «шедевры» о гражданской и отечественной войнах, счастливых тружениках колхозных полей, говенные детективы, иногда ленты о негодяях-оуновцах и благородных чекистах-милициянтах, при этом насильственно знакомя зрителя с гуцульско-галицийским диалектом.

Через 20 лет акценты диаметрально поменялись. Принесшие славу Украине образцы поэтического кино являются жемчужинами в этой навозной куче.

Понятно, что городской бомонд всеми неправдами стремился попасть на премьеры лишь зарубежных фильмов. Пригласительные билеты на 2-х человек доставались через знакомых «мытцив», чинуш культурных ведомств или главного администратора Дома кино с подозрительной для того времени ориентацией.

В холле праздная толпа перетасовывалась с невостребованными лицедеями и старлетками-актрисулями, бродившими с видом падших ангелов и надеющимися на узнавание и угощение в буфете.

Одна из них, достаточно интересная, но пропахшая валидолом истеричка, снявшаяся в рекламном ролике Госстраха, при знакомстве зачем-то всех оповещала, что невинности ее лишил сам Миколайчук!

Экзальтированность, вывернутость мозгов вкупе с непредсказуемостью – отличительные черты всех театралок, художниц, консерваторок, а также облысевших от перегрузок, с прическами «гулькой» и деформированными коленными суставами балеринок и прочих служительниц муз. Исповедовался принцип Великого Кормчего – Мао: «Чем хуже, тем лучше!»

Иллюстрацией к этому может стать история контакта с двумя москвичками летом 79-го. Поводом для знакомства стала пожалованная 3-копеечная монета на стакан газировки с сиропом.

– Может, дать еще на пирожок?

– А че? Мы бы не отказались.

Красотки оказались художницами-модельершами, приехавшими в Киев защищать дипломы. Была такая практика между советскими вузами.

Подустав от заумных разговоров, приправленных московским акцентом, в условно ночном заведении «Червона рута», искал благовидный предлог «сделать ноги».

Спасение явилось в образе двух тертых старперов. Вальяжные антикварщики отозвали пошептаться. Похожий на сову, но стервятник по сути, очкастый Марк Семенович начал как всегда издалека.

– Сережа, вы нам глубоко симпатичны, скажите, на какой клумбе произрастают такие георгины?

На предложение окучивать и нюхать понравившуюся флору старперы подошли знакомиться, плотоядно потирая не знавшие трудотерапии ладошки к насосавшемуся сухого вина цветнику.

Сдав девок с рук на руки, отлучившись «отлить», порулил домой. Благо дом находился в ста метрах.

Через пару дней на пятачок перед Главпочтой примчался взмыленный Марк Семенович в запотевших от возмущения линзах.

– И что мы вам сделали плохого, нам это надо?

Оказалось, москвички основательно обжились в квартире-музее на Пушкинской. Уничтожили килограммовую банку черной икры и пол-ящика ликера «Вана Таллин». Раскоцали кузнецовское блюдо и таки прожгли сигаретой кушетку-интим стиля рококо. При этом не допустили к своим по-северному белым телам.

– Так гоните их на хер!

– Вы только поймите меня правильно, мы на них изрядно поистратились, может, они подобреют?

– Ну, ждите.

Через несколько дней девки вынырнули в центре и с визгом бросились на шею. Похоже, это была судьба. Стоявший рядом Слава Кабачок – коллега по оформительскому цеху – предложил свое общество и ключи от пустующей художественной мастерской, в обмен потребовав купить энное количество алкоголя, попроще, но побольше.

Кабачок был как всегда на мели и пообещал в виде доли несколько листов ватмана-торшена. На стенах темного полуподвала висели ученические акварельки-натюрморты, стоял незаконченный гипсовый макет статуи пионера-героя Лени Голикова, а по углам пылилась опустошенная тара.

Этот антураж привел так и не оценивших антикварной утонченности ампира, изысканности модерна и галантерейного ухаживания модельерш в настоящий экстаз.

Стриптиз начался сразу, на заляпанном раствором подиуме. По концовке девки завалили сопротивляющегося Кабачка, алкающего лишь суррогатного пойла и уже безразличного к плотским радостям. Но это уже из области порнолитературы, к которой мы не имеем отношения.

Винить и осуждать актерскую братию за двуличие, болезненное самолюбие, привычку менять жен и мужей не имеет смысла, таковы издержки выбранной профессии. Хуже, когда лицедейство переходит в фарисейство. Не раздражают рекламирующие «Золотой конек», «Виагру» или матрацы «Венето». Гадливость появляется, когда на экране ТВ ты видишь народную артистку, до оскомы публичную, прошедшую по жизни с имиджем идейной коммунистки, но обласканную всеми режимами, проникновенно втягивающую обывателя в очередную траст-пирамиду начала 90-х, то есть заведомый лохотрон. Позднее, с хорошо оплаченным восторгом, восхищающуюся душевными качествами, божественной аурой и добротой киевских криминальных авторитетов смутного времени.

Из театральной братии наиболее приятным, абсолютно лишенным богемных замашек и звездной болезненности, был актер Коля. В девяностых добившийся на подмостках сцены и кинематографа некой известности, почти надежда Молодежного театра и непревзойденный рекламный телевещатель, органично сливающийся с предлагаемым товаром. В кино на то время ему перепадали небольшие, но значимые роли. Ему особенно удавались персонажи молодых, приятных бандеровцев. Ну а заматеревшему и слегка погрузневшему Коле начали предлагать играть оуновских ватажков.

Б?льшая часть всех актерских гонораров засаживалась им в игровые автоматы, притаившиеся на территории кафешки «Крещатый Яр».

Это десертно-питейное заведение на историческом углу Крещатика и Прорезной в девяностых было родным домом для весело выживающих в условиях навязанного капитализма и узаконенного бандитизма.

Помещение, отделанное в стиле «золотых семидесятых» бордовыми дерматиновыми панелями и обязательной чеканкой, несмотря на большие окна, было мрачновато. Почти домашний уют создавали невосприимчивые к травле любопытные тараканы и отзывчивый персонал, с пониманием относившийся к нуждам знакомых до боли лиц.

На тревожном барменском посту, со стойкостью оловянного солдата, полтора десятилетия простояла Леся «Леонтьев», прозванная так за мелкие кудряшки годичной завивки и томный взгляд. Кофе она варила «вторяковый», мерзкого вкуса, но чистые стаканы выдавала незамедлительно.

Из святая святых – кухонной подсобки – на знакомые голоса выглядывала веснушчатая мордашка угловатого подростка в заляпанном халате – Леночки «Шварца». Портрет стероидного Шварценеггера, которым она грезила, висел в аккурат над местом алхимического замеса фризерного мороженого.

Поварихой, уборщицей и ложкомойкой в одном лице была тетя Галя. Атакующие украинский рынок испанские бульонные кубики навеяли для нее прозвище – «Бланка». Своей походкой, статью и пергидрольной головкой она действительно напоминала откормленную цесарку.

Исполнять свои творческие обязанности она приезжала из Фастова, где владела классическим куркульским хозяйством. Ухватистость и уютные женские формы помогли Бланке запутать парочку бездетных киевских вдовцов. Выйти за них замуж, быстро похоронить, унаследовать малогабаритные квартиры и дачку на Осокорках. «Черной вдовой» ее не назовешь, просто так ложилась карта.

На верхнем этаже кафешки было почище. Хоть барменши здесь надолго не задерживались, с ними успевали переспать, пользуясь после этого заслуженными льготами. Гулять по полной за минимум и хранить за стойкой несколько игральных досок. Скандальные турниры в нарды, с геометрически растущими ставками, здесь были обычным делом.

Игровой закуток первого этажа представлял собой пяток автоматов различных модификаций и т-образный стол для оператора. На нем регулярно накрывались «поляны», альтернативные заседаниям в общем зале.

Вообще, для постоянных клиентов создавались комфортные условия проигрыша и даже предоставлялся игровой кредит. Сидевшие в ряд азартно-больные с разными чувствами лупили по клавишам, напоминая участников фортепианного конкурса им. П. Чайковского.

В начале игрового вечерка звучали бодрые заказы оператору: «Мне на миллиончик, мне на два, а мне поставь сразу четыре» – расчет шел на купонокарбованцы. Через часок-другой лихость переходила в сопливое нытье, игру в долг и страстное ожидание бонуса.

Ежедневно осваивающий клавиатуру Гарик Морковка был по-своему известен и узнаваем. В годы так называемого «застоя» основным занятием и призванием он избрал добычу деликатесных по тем временам продуктов.

Получив энную сумму от папы, ковавшего победу и средства на содержание семейства на подольском протезном заводе, он делал обход подсобок гастрономов, где имел устойчивые связи. За день набиралась неподъемная сумка карбоната, сосисок, окороков и прочей бациллы. О каждом приобретении Гарик был обязан рапортовать из городского таксофона домой, отчитываясь за бюджет. Излишки не осиленного дома дефицита с наценкой перепродавались знакомым, хотя харч частенько начинал подванивать.

Вполне сложившийся как мелкий спекулянт, ростовщик и любитель «шарового градуса», Гарик был страстным игроком. Притом многоборцем. Начав с деберца и проиграв, мог предложить продолжить состязание один на один в футбол, баскетбол или сразиться на теннисном корте. Благо ракетка при нем находилась всегда.

Антикошерный Гарик:

Он искренне считал себя хаотичным спортсменом, хотя его жбаноподобный торс с короткими ручками и ножками вызывал лишь недоумение. При встречах он неизменно вытягивал кулачок с зажатой купюрой и предлагал «зарядить в чмэн». «Чмэн» – ныне несправедливо забытая форма азарта.

В царскую Россию она пришла из Франции, где ею в пригородных парижских поездах развлекались буржуа. У нас игра «чмэн де фэр» (французская железная дорога) стала просто «железкой». Правила крайне просты. Заряжающий предлагает партнеру назвать комбинацию цифр на купюре, спрятанной в кулаке.

Если, скажем, на дензнаке девять цифр, оппонент может выбрать любое количество, но обязательно оставить хотя бы один номер противнику. Например, взять себе первую и последнюю цифру, или три в середине, или пять первых. Выигрывает набравший б?льшую сумму. Счет ведется от нуля. Если у тебя 21 (при подсчете 1), а у противника 17 (при подсчете 7), он выигрывает.

Играть можно как с одной, так и с двух рук. В дни нашей молодости каторжанская «железка» вернулась к первоисточнику и стала называться «чмэном». Долгое время, вплоть до изъятия из оборота советских дензнаков, поднимала адреналин склонных к азарту.

Страдающим нынешней игровой зависимостью невредно вспомнить эту почти честную и лобовую игру. Сражаясь с сомнительным партнером, необходимо следить за количеством зажатых купюр и «обезьянками» – наклеенными и убираемыми в нужный момент цифрами.

По крайней мере, не становиться жертвой играющих в одну калитку казино и автоматов, а получать столь необходимый допинг, борясь на равных шансах.

Проигрывающий Морковка наливался буряковым колером, пугая близостью апоплексического удара. Зато «на кураже» возле его головы явно читалось некое сияние, на физиономии появлялось одухотворенное выражение, а в носогубной складке просматривалось нечто императорское.

Один из виртуозов проигрышей, Юра Умный (производное от фамилии Умниченко, а не от глубины мышления), выделялся прежде всего белой как лунь головкой и несолидным писклявым голоском.

Седым он стал с двадцатипятилетнего возраста, всю жизнь был активнейшим выпивохой и одновременно трутнем-турболетом. Его скупость была нарицательной. И он заслуженно входил в пятерку самых жадных людей города. Тем не менее он регулярно ошивался во всех центральных ресторациях и ухитрялся максимум за трешку по уши набраться. Его благородная седина и отработанный стальной чекистский прищур всегда привлекали дам от 40 за соседними банкетными столами.

Умного приглашали на белый танец, усаживали за стол, наливали, подкладывали икорку и прочее. Юрий пил вволю, кушал, гипнотизировал взглядом, но уже через час издавал лишь невразумительный писк, обмякал в кресле и постепенно сползал под стол.

Примечательно, что за право опекать обмякшее тело в ресторанных туалетах между тетками происходили настоящие поединки. Победившая, утратив часть растительности на голове, со следами чужого маникюра на физиономии, триумфально возвращалась к столу.

Жил Умный на Борщаговке, но из экономии никогда и ни при каких обстоятельствах не пользовался услугами такси. В пополамном состоянии спускался с возвышенности ресторана «Русь», ковылял на конечную остановку трамвая «единичка», грузился в него и, заснув, наматывал круги по маршруту «Дворец спорта – Южная Борщаговка». Приходил в себя на рассвете, в трамвайном депо, где его хорошо знали и не будили.

Девяностые годы стали для него золотой эпохой. Бывшая киевлянка, вышедшая замуж в Москве то ли за медиа-магната, то ли за депутатствующего в Госдуме олигарха, была крупной, возрастной и склонной к загулам тетей.

История ее брачного мезальянса неизвестна. Муж, постоянно дискредитируемый выходками супружницы, предпочитал, щедро снабдив наличкой и кредитными картами, сплавлять ее надолго, а главное, подальше, предоставляя полнейшую свободу.

Своим бойфрендом, грумом и собутыльником она выбрала именно Умного. Для фона путешествующей королевы в изгнании он вполне годился. Тем более что на его экипировке она не экономила.

Перед вылетами в Парижи, Таиланды и разные Баден-Бадены происходила мощная алкогольная разминка в киевских генделиках. Московская королева не чуралась самых грязных мест. А спонсируемый Умный чувствовал себя калифом на час, тащил за собой хвост прихлебателей и особо не привередничал.

Однажды набравшаяся низкокачественного алкоголя и в угаре утерявшая бойфренда олигарша не дошла до квартиры на Крещатике, где жила младшая сестренка, соперничающая с нею в пороках, и устроилась на ночлег в сугробе возле мусорных баков в районе Центрального телевидения. Потеря шубейки из шиншиллы и платиновых часиков «Cartier» ее не слишком опечалила, что делает честь ее широкой натуре.

Разочарование в седом жиголо пришло на выезде, в немецком городишке Кельн.

Принятая сверхдоза местного шнапса пошла враскос, и москвичка впала в кому. Юрий не обратился за медицинской помощью, лишь истово шлепал ее по щекам, желая получить в виде предсмертного последнего слова код золотой кредитки. Номер она прошептала, а затем окончательно затихла.

В ближайшем банкомате Умный быстренько сдернул несколько тысяч марок на блатную германскую жизнь, а на остальное предполагалось пожировать в Киеве. При его экономности суммы хватало на весь оставшийся предпенсионный период. Как же он изумился, увидев, что оставленное бездыханное тело ожило, разрумянилось, сидит в кресле и преспокойно дегустирует скотч.

Находясь на пороге вечности, она все помнила, успела раскаяться в доверчивости, но влитая хозяином грамуля «Белой лошади» вмиг привела ее в чувство. Обратную дорогу Умному она оплатила, похищенные со счета марки простила, но в Киев приезжать зареклась.

В течение последнего десятилетия на углу Пушкинской и Прорезной можно встретить обрюзгшего неряшливого человечка с бегающими глазками, с солидной проплешиной и вислыми усиками. Он постоянно отирается возле актеров категорий «Б» и «Г» театров Русской драмы, им. Франко и Молодежного.

Театральный критик-самозванец:

Кафетерий при угловом гастрономе славится дешевым разливом и притягивает как полуинтеллигентных бомжей разного калибра, так и служителей Мельпомены. Актеры вынуждены терпеливо выслушивать разглагольствования о мировых театральных течениях критика-самозванца. Ведь им взяли по полтиннику дешевого коньяка и чашечке дрянного кофе. Актерам более известным меню обогащается подсохшим эклером.

Помучившись полчаса и осознав, что повторного меценатского угощения не последует, они спешат исчезнуть, на прощание обещая достать гипотетическую контрамарку на премьеру.

Расскажу о человечке подробнее, поскольку и нам пришлось терпеть его общество достаточно долго.

Полученное от симбиоза кинокритикессы и почетного чекиста в народе называли «Меляком». Своими параметрами и повадками он действительно напоминал мелкого амбарного грызуна. Вынырнул он на поверхность в конце восьмидесятых, с наплечной сумкой, в которой хранились партия несвежих носков на продажу и томик Томаса Манна.

Спекулянт-эстет всеми неправдами пытался присосаться к обществу, выбравшему для встреч биржу возле кафе «Крещатик» («Шато Славутич»). Настроив ухо-локатор, он неслышно подкрадывался (чекистское наследие) к решающим свои проблемы делягам и жадно впитывал информацию. Уличенный в слухачестве и предвкушающий хороший подсрачник, Меляк угодливо предлагал взять всем кофе и оказывать, опять же мелкие, услуги. В общем, старался быть полезным.

Постепенно влившись в коллектив, он инстинктивно, всеми силами, старался заручиться дружбой и поддержкой находящихся в стокилограммовом диапазоне. Времена наступали жесткие, и это было осознанной необходимостью.

Еще было свежо сладостное воспоминание от полученного когда-то страшного пинка по мягкому месту от городского авторитета прошлых лет. Спускающийся по лестнице ресторана «Киев» Башук, очевидно, находился не в настроении, и неряшливое тельце, стоявшее на пути, показалось помехой, и, как навозная кучка, было сброшено со ступенек.

Все это рассказывалось Меляком с неким восторгом. Может, удар башмака 46-го калибра разбудил дремавшее садомазохистское начало, а может, на время утихомирил постоянно бушующие амбиции. Ведь на его личность обратил внимание сам великий Башук.

На время оставим Меляка в покое и расскажем о том, к кому он прилепился полипом, надеясь на «крышу» и покровительство.

Олег, по прозвищу Малыш, всю жизнь балансировал между жиганским и барыжным обществом «полупокеров». Создав имидж связного между миром криминала и бизнес-структур, он успешно пудрил мозги обеим сторонам.

Почти двухметровый мастер черного пиара, с очень глубоко запрятанной добротой к людям и внешностью более чем специфической (свое лицо он самоиронично называл «кормильцем»), прожил насыщенную молодость.

В середине восьмидесятых в паре с небезызвестным Пейсой – жуликом союзного масштаба – он наладил сбыт фальшивых золотых червонцев царской чеканки. Пейса подгонял лоха-клиента, внушив ему доверие солидным возрастом и скромной пиджачной парой, на которой красовался ряд орденских планок. Среди них, правда, затесалась «колодка» Матери-героини, но это было неважно. Пейса в нужный момент мог нацепить и звезду Героя Советского Союза.

В центральном ювелирном магазине Москвы он «втюхал» фальшивый четырехкаратный «брюль» кавказскому цеховику. Через час, «отдуплившись», тот брал штурмом директорский кабинет. На шум вышел молодой холеный еврей.

– Гдэ дырэктор?

– Он перед вами.

– Давай настоящий, который со звездой был!

Пейса в это время, по возрасту умеренно, смаковал коньячок в вагоне-ресторане поезда «Москва – Киев».

Малыш в этом дуэте был продавцом, изображая по обстоятельствам то ли получившего наследство, то ли отрывшего клад, или, в крайнем случае, грабителя-мокрушника. Для полного правдоподобия наряжаясь в бязевые маечки, измазанные глиной пузыристые подстреленные брючата и надевая на передний зуб стальную «фиксу».

По иронии Фемиды, продавец фальшивых червонцев подпадал под статью «мошенничество», а покупатель – о нарушении валютных операций. Первому грозил максимум трешник, а статья по сути потерпевшего покупателя начиналась от семи лет.

Меляк в начале девяностых частично забросил перепродажу поношенных «лахов» и занялся кооперативным книгоиздательством. Книжонки печатались на обуховской грязно-желтой бумаге и распространялись через сеть газетных киосков. Этот бизнес, как и любой другой в то время, нуждался в защите.

Насмерть напуганный рыщущими в поисках «бесхозных» фирм группировками вымогателей, Меляк пригласил «крышей» Малыша. Сняли офис в номере старого корпуса гостиницы «Театральная». Отыскать его в лабиринтах коридоров рэкетирам или кому другому было невозможно при всем желании.

Приходящему за зарплатой Малышу приходилось минут пятнадцать надувать щеки и меланхолично отвечать на истерические вопросы панически боявшегося «наезда» шефа.

– А если что случится, приедет ли дядя Джыба?

– Да, приедет,

– А Витя Авдышев будет?

– Все будут.

Лишь после заверений, что спасать законспирированный (получше ленинских подпольных типографий) офис прибудет лично Готти, а также представители каморры, якудзы и китайских триад, «шеф» на время успокаивался.

Малыш:

Недолгий полиграфический бизнес позволил приобрести подержанную «девятку», на которой Меляк лет десять пугал водителей, осваивая передвижение по городским магистралям. В этом «летучем голландце» он сразу, с мясом, выломал ручки стеклоподъемников, так как панически боялся сквозняков. Форточки в его квартире тоже были наглухо задраены – надо было оберегать чуткую ушную мембрану от отита.

Меляк уже с середины сентября закутывался в несколько шарфов и поддевал егерские «лендлизовские» кальсоны – сверстники второй мировой войны.

Считая себя непревзойденным знатоком кино (кинокритик-мама), заделался постоянным абонентом городского видеопроката, где нудно, часами витийствовал о Пазолини, Бергмане, Висконти. Женский персонал откровенно зевал, а директор Лора Хоботок спешила спрятаться в кабинете.

Очевидно, возомнив себя просветителем, он решил облагородить и подтянуть до своего уровня окружающий его плебс, пригласив автора и Малыша на просмотр раннего Феллини. Название фильма не помню, в памяти осталась лишь датировка 1948 годом. Билеты стоили копейки, но кроме нас в пустом зале находились лишь парочка, занимающаяся непотребством в последнем ряду, и тройка алкашей, дегустирующих одеколон «Саша».

Через десять минут черно-белого кинодейства мы с Малышом молча переглянулись – сидевший между нами киновед омертвел. Не сговариваясь, мы подхватили обмякшее тельце под локотки и понесли к выходу. Двустворчатая дверь была закрыта на огромный кованый крюк. Раскачав Меляка как полено-таран, чересчур умной головкой открыли ворота.

– Я сам не знал, простите, с меня кабак.

– Кабак так кабак.

В ресторане «Днепр» Меляк оживился, стал изображать завсегдатая и отчаянного гуляку. Знакомый «кандюк»-официант вынес водку в графине. В питейных заведениях тех лет рекомендовалось заказывать целую бутылку и распечатывать ее самим. Ну так и есть – вместо «Столичной» принесли разведенный спирт «Ройял». На это глумление пошли разбираться с буфетчицей.

– Ты что налила, зараза?!

Сфинксоподобная прожженная тварь попыталась взять «на горло». Номер не прошел. Молча и невозмутимо Малыш сорвал с акулы общепита золотые очки, отнес на ресторанную кухню и опустил в чан с кипящим борщом. Сразу нашлась нормальная водка, и банкет можно было продолжить.

Эстет Меляк столовые приборы игнорировал, предпочитая свалить в миску закуски, салат, горячее, все это перемешать, полить сверху кетчупом, и оставляя на скатерти дорожку, подносить это «їдло» под свои усики при помощи ложки. Но самым неприятным было то, что, накатив граммов 150, он начинал щипать задницы проходящих мимо дам и верещал:

– Стоять, сосать, бояться!

Ясно было, что в случае конфликта лупить попытаются нас, а дебошира просто не заметят.

По залу развозили торты и пирожные в стеклянном саркофаге. Его длина в аккурат совпадала с ростом Мелкого, и мы, для хохмы, предложили ему за двести рублей покататься в нем, изображая мумию вождя мирового пролетариата. Меляк запросил триста, но пока торговались, тележку увезли.

Справедливости ради, замечу, что назвать полным идиотом нашего героя нельзя. Временами он бывал приятным собеседником, хорошо разбирающимся в музыке и литературе, умеющим уважительно слушать. Вообще с интеллектом у него было неплохо, а вот в психике проглядывали проблемы.

Некие вполне авторитетные люди один раз даже взяли его в компанию, отправляющуюся отдохнуть на Черноморское побережье. На пляже ему первым делом выдали маникюрные ножницы, одолженные у спутниц, и заставили ликвидировать гигантские желтые «пазури» на ножках-клешнях 38-го размера. Нестриженые когти как экскаватор загребали прибрежную гальку, а на террасе гостиницы «Ялта» пугали окружающих подозрительным стуком. Греясь под крымским солнцем, в обществе, как ему казалось, великих людей, Меляк наливался значительностью, хотя не стиранные со дня покупки бэушные шорты солидности не добавляли. Что поделать, засаленная неопрятность была его личным брендом.

В настоящее время, окончательно отойдя от компании, под крылом которой пережил лихие девяностые, он в летнее время спесиво-одиноко восседает за столиком «Віденських булочок» на своем излюбленном перекрестке Пушкинской и Прорезной, но уже на другой, «чистой» стороне. Обкладывает себя свежей прессой, заказывает микромарципан и подогретую в микроволновке кока-колу (в память об отите) и часами изображает уставшего интеллектуала, взирающего на окружающую грязь как бы из другого измерения.

Хочется, в память о былых заслугах, оплатить ему визит к хорошему психиатру.

А как сложилась дальнейшая судьба Малыша? Наигравшись в полукриминальные игры, он начал поиск вечной истины.

Для начала ушел в глубины Каневского водохранилища, где в сконструированном на заказ гидрокостюме отстреливал в илистой мути беззащитных сомиков среди затопленных деревушек и могильных крестов.

Пусть Кусто попробует!

Перевоплощения в Ихтиандра закончились жесточайшим простатитом, а ставшую ненужной резиновую чешую продать не удалось и по сей день.

После отъема у него привокзального бизнеса, в виде сдачи в аренду торговых мест в подземном переходе, и начавшихся неладов в семье Малыш сделал душевной отдушиной учение дзэн. Оно помогает мириться с положением рантье и самооправдывет некую врожденную скупость.

Для слива накапливающейся душевной чернухи Малыш использует кафешку при Главпочте. Местечко еще то! Стойка с кофеваркой и нехитрым набором фасованного печенья, плюс парочка круглых столиков, как магнит притягивает разнополых философов в возрасте около пятидесяти и старше. Это клуб не по интересам, а по диагнозам. Кого здесь только не увидишь! Карликовый генерал ГРУ, естественно, герой Союза, вещает о переходе советско-китайской границы: как пеходралом он преодолел триста километров тайги, питаясь исключительно корешками женьшеня и, наконец, прибыл в Шао-Линь, где начал обучать монахов тайнам боевого самбо. Затем резко меняет тему и объявляет себя личным рецензентом Путина, в подтверждение раскладывая и перебирая пятнистыми старческими ручонками какие-то бумажки с отпечатанным на принтере убористым текстом.

Съезжающиеся в кафешку «философы» любыми средствами стараются завоевать аудиторию. Это довольно сложно, поскольку диагноз у каждого индивидуальный.

Очень хочет высказаться и бывший повар, прошедший творческий путь от фальсификации «котлет по-киевски» до должности тюремного баландера, на которую он попал, некогда возомнив себя бывалым валютчиком. Лет десять торговал матрешками возле «Сувенирного» на Толстого, затем, после длительного воздержания, запил, «замурчал» и получил во время загула ментовским «демократизатором» по рыхлому от рождения темечку. Ныне находится в счастливой инвалидной прострации, кляузно воюя со всеми мельницами. Он посещает философский клуб («палата №6») ежедневно и круглогодично и стал чем-то вроде смотрящего.

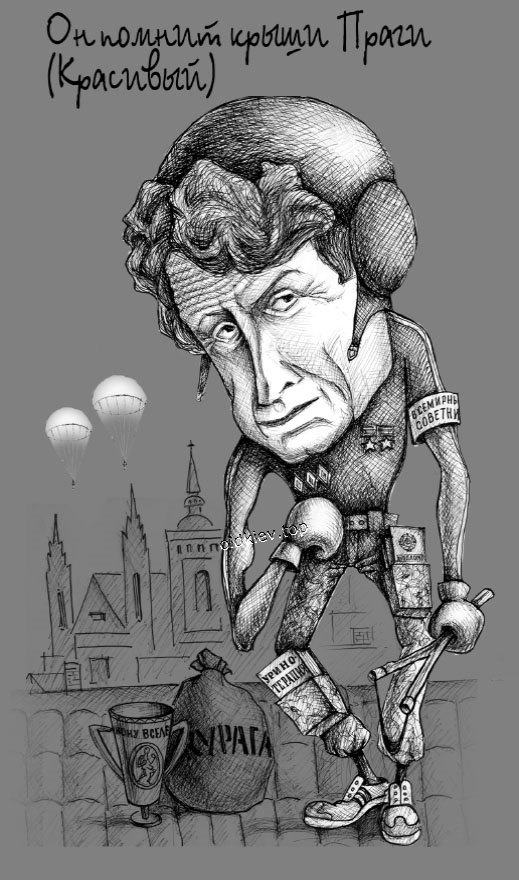

За кворум и учеников также борется бывший секс-символ стометровки, он же усмиритель «пражской весны», он же заслуженный мастер спорта по боксу, он же почетный градостроитель и ярый проповедник уринотерапии.

Красивый:

Диспуты в клубе длятся часами. Поражает стальная выдержка и улыбчивость бессменной буфетчицы, поневоле ставшей психоаналитиком и при этом не имеющей реального дохода от решающего судьбы мира сборища.

Именно сюда, почти ежевечерне, после дзэн-буддистских медитаций забредает на чашку недорогого, но приличного кофе Малыш. Его появление всегда вызывает легкий ступор, ведь неизвестно, что изречет и кого выберет жертвой своего остроумия этот прообраз Великого и Ужасного «Чуку» – африканского божка черной справедливости.

Напоследок попробую порассуждать о «мове». Со всей ответственностью утверждаю, что подавляющее большинство коренных киевлян общались на русском, и не потому, что не любили украинский. Так уж исторически сложилось в нашем многонациональном городе.

На действительно правильном, красивом литературном украинском говорила часть творческой интеллигенции и школьные преподаватели.

Литераторы-конформисты кропали свои идеологически выдержанные «творы», получая от власти блага распределителей, дачи в Конче-Заспе и квартиры в центре. Тайно считая себя как бы оракулами идеи самоопределения, на собраниях Союза писателей рядились в вышиванки и трусили седоватыми гривами и казацкими вусами, но дико боялись обвинений в национализме и активно постукивали друг на друга.

«Мова» никогда не была в загоне. Была альтернатива выбора. Учиться в украинской или русской школе, в которой украинская мова и литература были обязательным предметом.

Полученных школьных знаний в русской школе с головой хватало для бытового общения на львовской толкучке и штудирования переводов иностранной литературы издательства «Дніпро» и журнала «Всесвіт», а прочитав на смачном украинском Гашека, Боккаччо и Моравиа, уже не представляешь другого перевода.

В общем, киевлянин, окончивший как минимум среднюю школу, прекрасно чувствовал себя в двух языковых пластах.

Все прибывшие из деревень и лопотавшие на калечащем мову суржике старались получить временную прописку и устраивались на работу дворниками, шоферами в автобусные депо, реже на заводы и фабрики. Расселялись в общагах на окраинах. По ночам из малогабаритных норок, будоража округу, неслись хоровые спивы о струнком Иванке и оставленной на селе полеводческой бригаде.

К счастью, этот контингент как черт ладана боялся центра города. К слову, «чертями и чертуганами» они именуются и по сей день. Появившийся в нетрезвости и помочившийся в парадном на центральной улице черт зорко отслеживался собратьями по классу в милицейской форме. После оббирания, задержания, штрафа и телеги на работу лимитчик моментально вылетал из квартирной очереди.

Ясно, что лучше было кантоваться в радиусе общаги на окраине, создавать в ней специфический микроклимат, но далеко от нее не отдаляться, чтобы не попасть под «раздачу» местным блатарям-ганам.

Политиканский картежный пасьянс – быть или не быть мове державной – на сегодняшний день обогатил украинский язык новыми перлами. Все эти: автивки, кэрманычи, мистяны, лэтовища и пихвозаглядувачи, гвынтокрылы, кина, дзюда и прочий дикторский бред свербит ухо не только русофила, но и любого хоть немного ознакомленного с литературным украинским.

Наяву бездарное редактирование или умышленное вредительство.

Под насильственный перевод попала вся голливудская продукция (ну и хрен с ней), а вот перетолмачивание русского, а в особенности советского кино звучит дико.

Хотя для кого-то услышать говорящих на мове Папанова и Никулина, наверное, круто.

О чем говорить, если даже былинный Змей-Горыныч переиначен в Вужыка-Вогнедуйка. |